从百亿估值到生死转型:Airtable 的 AI 原生逆袭之路

在硅谷的商业叙事里,很少有企业能像 Airtable 这样,将不同时代科技浪潮中的狂热与冷静,浓缩成一段跌宕起伏的成长史。作为无代码平台领域的先行者,它曾是资本追捧的 “香饽饽”,巅峰时期估值飙升至 117 亿美元,成为象征行业未来的 “十角兽” 企业。可就在生成式 AI 掀起技术革命的浪潮后,这家明星公司迅速坠入低谷 —— 估值暴跌超 60%,核心业务遭受冲击,还陷入裁员与舆论危机。

面对生死存亡的考验,Airtable 选择以 “二次创业” 的姿态押注 AI 原生转型:推出 AI 应用构建工具 Omni 与自主智能体 Field Agents,重构 “快思 + 慢思” 双轨团队,创始人更是亲自下场写代码、重塑企业文化。这场转型既要应对老用户的不满,又要直面微软、Notion 等对手的围剿,而 Airtable 的每一步选择,都在为 SaaS 行业探索 AI 时代的进化方向。

一、估值过山车:从资本宠儿到濒死边缘

自 2013 年成立以来,Airtable 凭借 “让软件创建大众化” 的定位,在无代码赛道上一路狂奔。作为全球较早布局无代码开发平台的企业,它凭借直观的表格化界面,将复杂的数据库功能简化,让非技术用户也能轻松搭建定制化应用,这种创新模式很快获得资本青睐。

成立至今,Airtable 共完成 7 轮主要融资,累计募资 14 亿美元。2021 年 12 月,在芬兰孵化器及投资公司 XN 领投的 F 轮融资中,其投后估值一举突破 117 亿美元,正式跻身 “十角兽” 行列,成为无代码领域的标杆企业。

然而,科技行业的风向瞬息万变。随着资本市场对高增长、未盈利 SaaS 企业的估值逻辑发生根本性转变,叠加生成式 AI 的冲击,Airtable 的好日子戛然而止。据第三方咨询机构 tsginvest 统计,2025 年一季度,其估值已缩水至 40 亿 – 50 亿美元,较峰值下跌超 60%。

估值暴跌的同时,裁员潮接踵而至:2022 年裁员 20%,2023 年再裁 27%。内部,员工期权价值大幅缩水,团队士气受挫;外部,融资难度陡增,经营压力如潮水般涌来。更雪上加霜的是,一条基于错误数据的 “Airtable 已死” 推文在网络上病毒式传播,迫使公司不得不通过播客节目公开 “辟谣”。

二、AI 冲击波:核心业务的生存危机

在 2023 年之前,Airtable 凭借 “无代码” 这一核心优势,在生产力工具市场占据领导地位。它的价值在于 “降低软件创建门槛”—— 用户无需掌握编程技能,通过拖拽、配置等简单操作,就能基于数据库构建专属应用,这种模式契合了中小企业及个人用户的需求。

但大型语言模型(LLM)的爆发式增长,彻底动摇了 Airtable 的核心竞争力。随着生成式 AI 技术成熟,“Vibe coding(凭感觉编码)” 逐渐兴起:用户只需用自然语言描述需求,AI 就能直接生成功能性软件。这种更符合人类直觉的交互方式,让 “无代码” 的便捷性优势被大幅削弱 —— 相较于 “拖拽配置”,“自然语言生成” 显然更高效、更易用。

此时的 Airtable 面临一个残酷的选择:要么固守无代码赛道,眼睁睁看着核心产品被 AI 颠覆;要么主动拥抱变革,在 AI 技术栈中找到新的生存位置。最终,公司选择了后者,而支撑其转型的关键,正是它与生俱来的 “数据库优先” 基因。

三、转型破局点:数据库基因的 AI 价值重构

与 Notion 等 “文档为先” 的竞争对手不同,Airtable 从诞生之初就以 “数据组织与关系” 为核心 —— 它的本质是一个结构化、关系型数据库,只是通过表格化界面降低了使用门槛。这种架构,恰好成为 AI 时代的 “稀缺资产”。

AI 智能体(Agent)的运行需要三大核心要素:结构化数据、权限管理、系统集成。而 Airtable 的 “数据库优先” 架构,天然具备这些能力:它不仅存储了大量结构化企业数据,还能提供身份验证、多维度权限控制,以及与其他工具的集成接口。正如创始人所言,Airtable 的转型目标,是 “向上游技术栈移动”,成为 “Vibe coding” 时代的 “管道系统”—— 为 AI 模型提供其无法自主创造的企业级核心能力。

在这一战略下,Airtable 的 AI 转型并非 “一蹴而就”,而是通过两阶段产品布局,逐步将 AI 从 “辅助工具” 升级为 “平台核心”。

(一)第一阶段:AI 功能试水,验证市场需求

2023 年 9 月,Airtable 推出 “AI 字段(AI Field)”,这是其迈向 AI 的第一步。用户可在数据表的单个字段中嵌入生成式 AI 能力,完成文本摘要、情感分析、信息分类、内容翻译等任务 —— 例如在客户反馈表格中,AI 字段能自动提取关键意见并判断情感倾向,大幅提升数据处理效率。

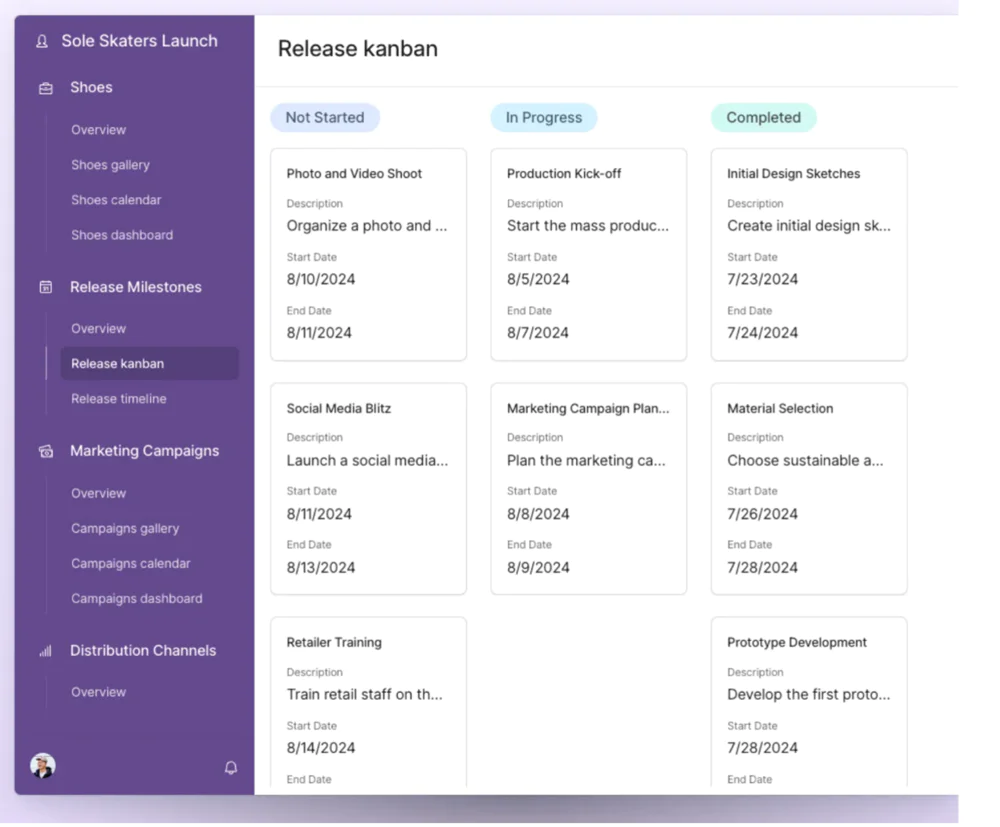

2024 年,公司又推出 AI 驱动的无代码应用生成器 “Cobuilder”。用户只需用自然语言描述应用场景(如 “搭建一个客户跟进管理系统”),Cobuilder 就能自动生成包含表格、视图、逻辑规则、界面的初步应用框架。据内部数据,这款工具的 “有用生成率” 达 9/10,应用构建效率提升 57%,为后续全面转型奠定了用户基础。

(二)第二阶段:全面 AI 原生,重塑产品核心

2025 年,Airtable 正式开启 “AI 原生平台” 转型,AI 不再是附加功能,而是新用户的默认体验。这一阶段的核心成果,是两大支柱性产品的发布:

- Omni:AI 应用构建伙伴作为此前 “Airtable 助手” 的升级版本,Omni 的核心能力是 “对话式生成生产级应用”。用户通过自然语言对话,不仅能生成数据表和字段,还能同步创建用户界面(Interfaces)与自动化工作流。例如,用户说 “搭建一个产品迭代管理平台,包含需求池、开发进度、测试反馈三个模块,且开发完成后自动通知测试团队”,Omni 能实时生成符合需求的完整应用,无需人工二次配置。

- Field Agents:自主运行的 AI 智能体如果说 Omni 是 “人机协作工具”,Field Agents 则是 “Airtable 对 AI 未来的构想”。这些智能体 “生活在数据库内部”,能自主、持续、规模化地执行任务 —— 例如,当用户在 “销售线索表” 中新增一条数据时,Field Agents 会自动校验线索真实性、匹配对应销售负责人,并同步更新到 “销售目标进度表”,无需人工触发。

四、组织变革:创始人亲率 “二次创业”

如此激进的产品转型,离不开组织层面的深度调整。Airtable 的变革核心,是创始人 Howie Liu 的 “破釜沉舟” 式领导,以及 “快思 + 慢思” 双轨团队的搭建。

(一)创始人:从 “管理者” 到 “IC CEO”

Howie Liu 的个人经历,深刻影响了 Airtable 的转型路径。这位韩裔移民 13 岁自学 C++ 编程,16 岁进入杜克大学攻读机械工程与公共政策双学位,大学期间就接触 AI 前沿技术。20 岁时,他联合创办 CRM 初创企业 Etacts,获 Y Combinator 等顶级资本投资,后被 Salesforce 收购 —— 这段经历让他深入理解企业软件的痛点,也为 Airtable 的创立埋下伏笔。

面对 AI 转型,Howie Liu 做出了一个非常规决定:转型为 “IC CEO(个人贡献者型 CEO)”。他每天亲自编写代码,成为公司内部 “AI 推理额度消耗最高的用户”—— 通过亲身参与产品开发,他能第一时间感知 AI 技术的能力边界,快速调整战略方向。这种 “亲力亲为” 的风格,避免了传统大企业 “自上而下” 的 AI 计划脱节业务的问题。

(二)团队重组:“快思 + 慢思” 双轨并行

为平衡 “创新速度” 与 “核心稳定”,Airtable 将工程、产品、设计(EPD)团队拆分为两大单元:

- 快思团队:以 “周” 为迭代周期,专注于 AI 功能的快速开发与交付。例如 Omni 的对话生成逻辑优化、Field Agents 的任务自动化规则更新,都由快思团队负责,确保公司能紧跟 AI 技术趋势。

- 慢思团队:聚焦长期目标,负责核心平台架构升级、系统稳定性保障,以及未来技术方向的探索。例如大规模数据处理性能优化、API 速率限制改进等老用户关注的核心问题,由慢思团队攻坚,避免 “求快” 而牺牲产品根基。

(三)文化重塑:构建 “机构性 AI 直觉”

Howie Liu 还推动了一场自上而下的文化变革:要求所有员工(包括市场、销售等非技术岗位)定期 “玩耍” 市面上最新的 AI 模型与工具。通过这种 “全员体验”,公司希望打破部门壁垒,让 AI 创意从组织各个角落涌现 —— 例如销售团队可能会提出 “用 AI 自动生成客户需求分析报告”,市场团队可能构想 “AI 驱动的营销活动效果预测工具”,最终形成跨职能的 “集体 AI 直觉”。

五、转型阵痛:用户分歧与巨头围剿

尽管转型方向明确,但 Airtable 仍面临两大挑战:用户群体的分化,以及日趋激烈的市场竞争。

(一)用户分歧:新老用户的体验撕裂

AI 功能在不同用户群体中引发了截然不同的评价:

- 新用户与开发者的认可:对于刚接触 Airtable 的用户、咨询顾问,以及需要快速搭建原型的开发者而言,Omni 等 AI 工具堪称 “效率神器”。他们认为,Omni 能根据复杂需求快速生成应用框架,甚至自动创建连接表(junction tables)等专业数据结构,大幅缩短开发周期。

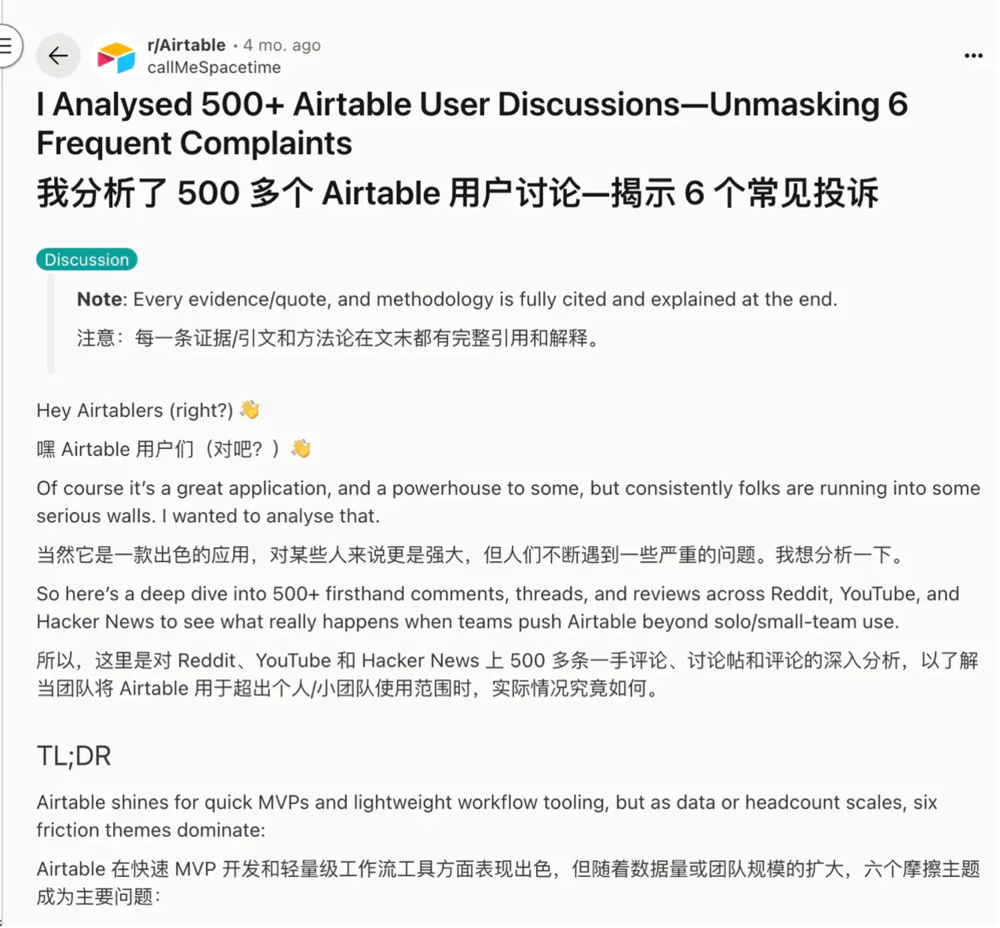

- 老用户的不满:在 Reddit、YouTube 等社区,大量长期 “超级用户” 吐槽 AI 功能是 “无用噱头”。他们反馈,AI 生成的数据库 “逻辑混乱”,若不手动清理会留下 “数月技术债务”,反而不如从模板或零开始构建高效;更关键的是,他们长期关注的核心痛点 —— 如 10 万行以上数据处理性能下降、API 速率限制 —— 并未随 AI 转型得到解决,认为公司 “为了追逐 AI 热点,忽视了核心功能优化”。

(二)巨头围剿:无死角的竞争格局

Airtable 的 AI 转型之路,还需直面来自 “巨头 + 新锐” 的双重挤压:

- 微软:生态绑定的降维打击微软通过 Power Platform 构建了与 Office 365、Azure 深度融合的低代码生态。对于已深度使用微软产品的企业而言,Power Platform 无需额外适配,采购成本更低,且能无缝对接 Excel、Teams 等常用工具,形成天然竞争优势。

- Notion:轻量赛道的跨界渗透Notion 在知识管理领域占据统治地位,近年来不断强化数据库功能。尽管其目前定位仍偏轻量,但最新推出的 3.0 版本已具备更多无代码能力,正在向 Airtable 的核心场景渗透 —— 尤其对注重 “知识管理 + 轻量协作” 的中小团队,Notion 的吸引力持续上升。

- monday.com与 Smartsheet:垂直领域的精准狙击monday.com和 Smartsheet 在项目管理、工作流自动化领域拥有庞大用户基础,且均在积极引入 AI 功能。例如 Smartsheet 推出 “AI 驱动的项目风险预测工具”,monday.com上线 “AI 工作流生成器”,与 Airtable 在细分场景展开直接竞争。

六、未来展望:SaaS 行业的 AI 转型样本

从 117 亿美元估值的无代码巨头,到 “押注一切” 的 AI 原生企业,Airtable 的转型难度不亚于一次全新创业。它的探索,不仅关乎自身命运,更在为整个 SaaS 行业提供 “AI 时代如何自我革新” 的参考:

- 对于传统 SaaS 企业,Airtable 证明 “核心基因的价值重构” 是转型关键 —— 无需盲目抛弃原有优势,而是找到其与 AI 技术的结合点(如 Airtable 的数据库基因成为 AI 智能体的运行基础);

- 对于组织管理,“快思 + 慢思” 双轨模式平衡了创新与稳定,“IC CEO” 的领导风格则打破了大企业的决策惰性,为其他企业提供了可借鉴的变革路径;

- 对于用户关系,Airtable 的 “用户分歧” 也警示行业:AI 转型不能忽视老用户的核心需求,需在 “创新” 与 “体验” 之间找到平衡点。

目前,Airtable 的 AI 转型仍在进行中,这场豪赌的最终结果尚未可知。但可以肯定的是,它的 “逆天改命” 之路,已经成为科技行业从 “无代码时代” 迈向 “AI 原生时代” 的生动注脚。

“AI 原生 100” 是虎嗅科技组推出的 AI 原生创新栏目,本文为系列第 24 篇。2025 年是 AI 原生应用爆发之年,千行百业面临 AI 革命,虎嗅将持续拆解 100 个 AI 原生案例,与读者一同重塑未来商业图景。

文章来源: