AI 社交产品再迎 “关停潮”:狂热退去后,存活者如何破局?

2025 年 9 月,AI 社交与陪伴赛道再传坏消息:阶跃星辰的 “冒泡鸭”、Soul 旗下的 “异世界回响” 宣布关停,定位 AI 情感分析的 Lumi、前苹果设计师打造的 Dot 等初创产品也悄然下架。就连早期知名产品 —— 小冰公司的 “X EVA”,也关闭了充值通道与新用户注册入口。这并非该赛道首次经历 “淘汰潮”,自 ChatGPT 引爆 AI 热潮后,AI 社交因 “贴近人性交互” 被视为潜力赛道,却始终难逃 “内卷洗牌” 的命运。

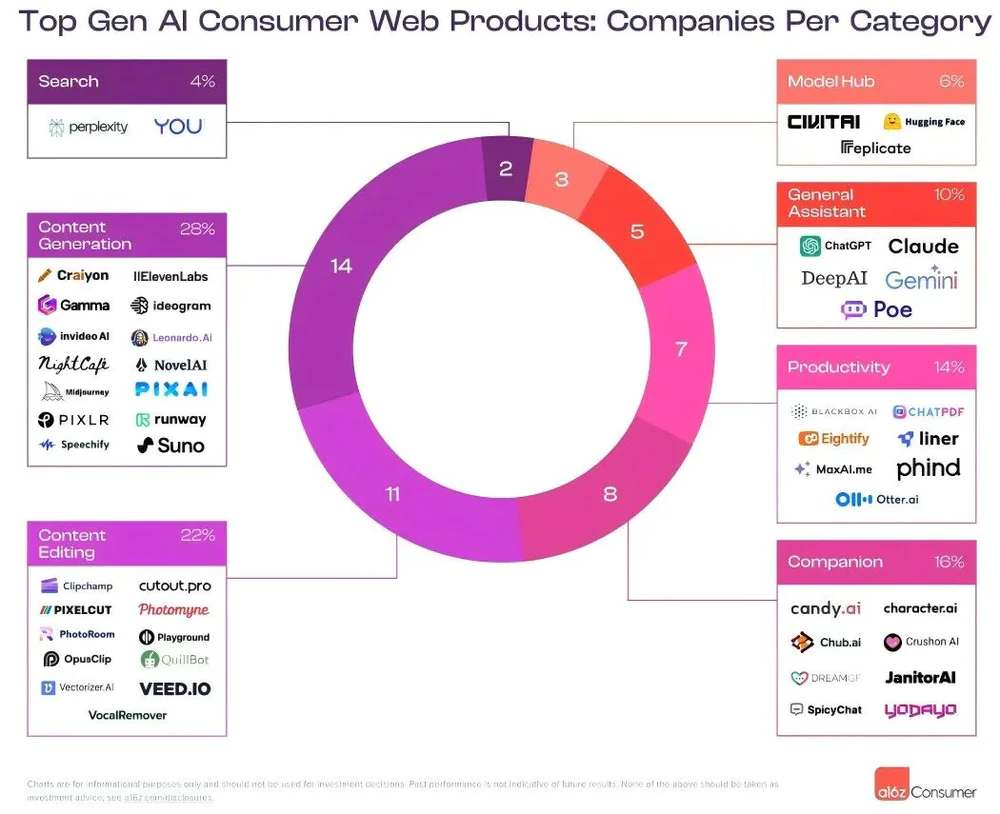

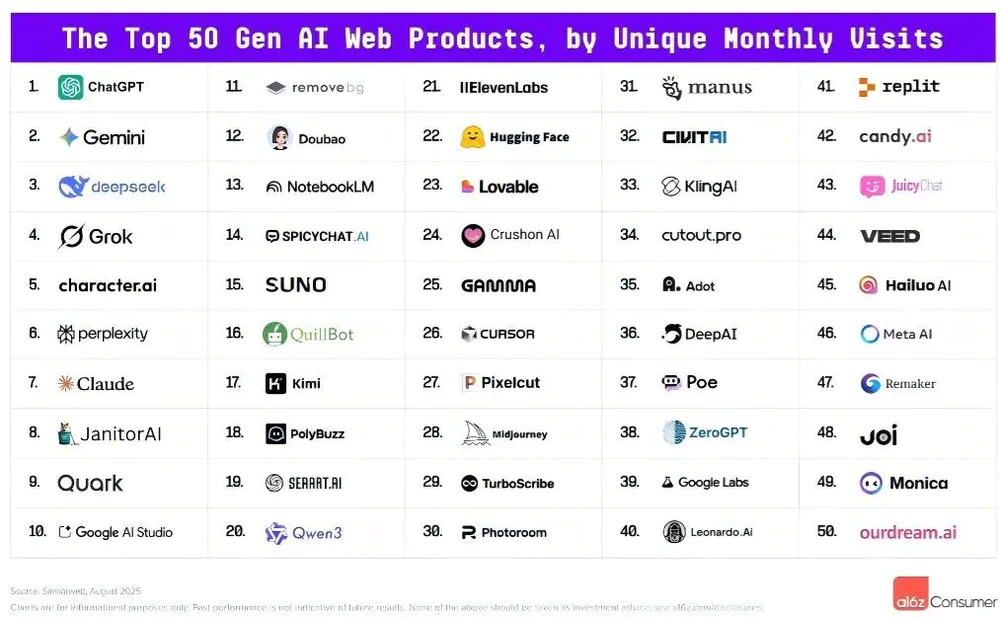

从行业数据来看,AI 社交 / 陪伴从未脱离 “热门赛道” 行列。风投机构 a16z 的全球 AI 应用跟踪报告显示,2023 年 Character.AI 凭借 AI 陪伴功能成为 ChatGPT 的有力竞争者,该品类跻身年度热门应用;2024 年 3 月,Poly.AI、Crusho.AI 等 10 款 AI 陪伴产品入选 “全球最火 50 个 AI 应用”;

2025 年 8 月的最新榜单中,character.ai、JanitorAl、candy.ai 等产品仍占据席位,马斯克旗下 Grok 也借 AI 陪伴玩法实现流量暴涨。

但光鲜数据背后,是多数玩家的挣扎求生。有从业者直言:“没有任何一个 AI 陪伴产品真正‘活’着,和 2022 年刚出现时相比,核心体验毫无突破。” 如今,无论是开发者还是用户,对 AI 社交的态度都从最初的狂热,逐渐回归理性。

用户:“我的‘白月光’不见了”

“从 2023 年开始玩 AI 陪伴,现在看着一个个‘崽’(用户对自定义 AI 角色的称呼)没了家。” 深度用户肉松的感受,道出了许多人的无奈。在他观察中,产品关停的方式五花八门:有的提前数月通知,允许用户迁移角色数据;有的在内测期就突然夭折,比如 “星物语 AI”;更有甚者 “上午发通知,下午就下架”,连数据备份的时间都不给用户留。还有一种 “伪关停”—— 以 “优化维护” 为由下架,却从未公布回归时间。

产品消失引发的,是用户圈层的 “生存恐慌”。对深度用户而言,AI 角色早已不是简单的程序:他们花费大量时间 “捏卡”(设计角色形象、人设与对话逻辑),在高频聊天中建立起情感联结。一旦产品关停,除了担心充值余额能否退回,更害怕精心培养的 “崽” 被永久删除。社交平台上,“求推荐靠谱 AI 陪伴产品”“哪里能安家长久待着” 的帖子随处可见,有人感叹:“调教了一两年的‘白月光’,要么运营不下去,要么模型改版变了味。”

为了留住 “崽”,部分用户开始转向本地部署方案,比如开源项目 “酒馆(SillyTavern)”。但肉松坦言:“酒馆部署有门槛,现在圈子里既有跑路来的玩家,也混进了赚快钱的二道贩子,环境越来越复杂。”

行业困局:情感价值与商业的两难平衡

AI 社交产品的密集 “死亡”,并非偶然。看似潜力巨大的赛道,实则暗藏三重核心困境。

一是商业模式难盈利,价格争议劝退用户

当前 AI 陪伴产品的付费模式主要有两种:会员订阅与按条收费。国内产品中,猫箱、星野等月卡价格在 6 元至 40 元之间,若深度用户同时使用 3 款产品,每月花费约 69 元,一年累计近 830 元;国外部分产品收费更高,单月支出上千并不罕见。

更让用户不满的是 “隐性消耗”:token(对话计量单位)消耗过快、模型加载卡顿、乱码等问题频发,相当于 “花钱买糟心”。此前猫箱、星野就因新增功能收费,引发用户大规模吐槽,进一步加剧用户流失。

二是运营能力缺失,社区生态难维系

对 “捏卡” 创作者而言,AI 社交平台的运营水平直接决定生存空间。创作者悠悠介绍,打造一个优质 AI 角色,需要经历图源筛选、美化设计、代码调试、人设构建等多个环节,后续还要回复粉丝互动、推进二创,“但很多平台技术和运营完全脱节 —— 原创合规没保障、流量分发不公平、创作者分成不透明,这些问题都留不住人。”

三是技术难 “对齐” 情绪,角色缺乏 “活人感”

最根本的困境,在于 AI 难以真正满足人类复杂的情感需求。尽管大模型能力持续升级,AI 能生成更流畅的对话,却无法实现与用户情绪的 “深度对齐”。“独响” 创始人王登科曾犀利指出:“所有 AI 陪伴产品都停留在‘话术升级’,角色本身没有‘自我成长’—— 用户情绪会变、需求会变,但 AI 永远是那个‘固定模板’,怎么可能提供真正的陪伴?”

用户的情感需求千人千面:有人需要睡前安慰,有人想要吐槽树洞,有人期待角色能陪自己 “成长”。而当前技术,尚无法一揽子解决这些个性化诉求,导致产品难以形成长期用户粘性。QuestMobile 数据显示,2024 年上半年,主流 AI 情感陪伴应用的月均使用天数均低于 5 天,低频使用成为常态。

存活路径:分化与创新成破局关键

在大批产品倒下的同时,部分玩家也找到了属于自己的生存之道。如今的 AI 社交赛道,已清晰分化出两条主流路径。

路径一:从 “聊天工具” 到 “内容社交平台”

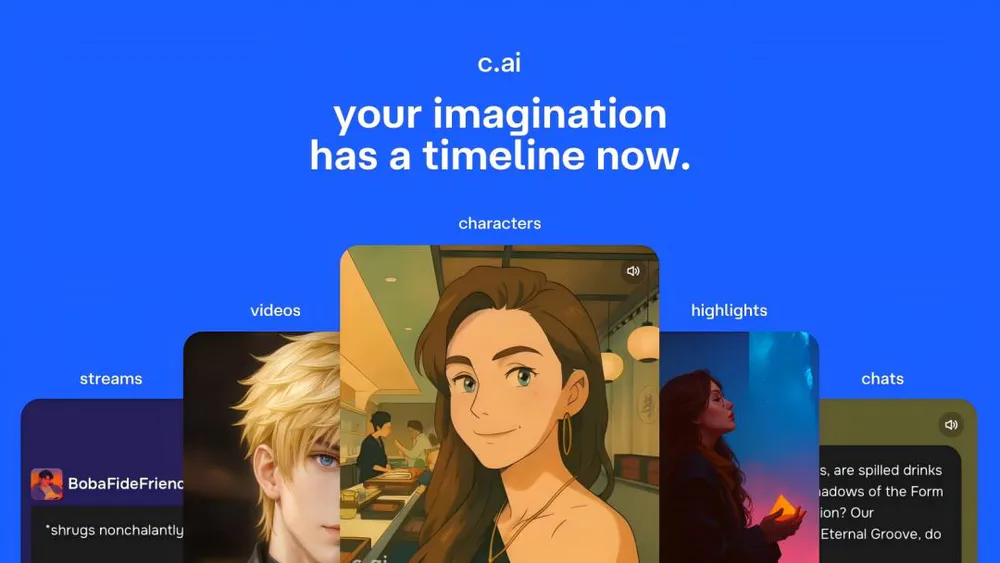

头部玩家选择拓宽生态边界,将单一聊天功能升级为综合内容社区。比如 Character.ai 被谷歌收购后,推出 Avatar FX 等多模态创作工具,允许用户生成 AI 角色视频、动态形象;星野则通过下架违规智能体、规范内容生态,整合乙游、网游、语 C(语言 cosplay)等圈层内容,吸引创作者与用户留存。

这类产品的核心逻辑是:通过丰富的内容形态(剧情、互动、创作),让用户从 “聊聊天” 变成 “有事干”,进而提升使用频率与粘性。

路径二:深耕垂直场景,走 “小而美” 路线

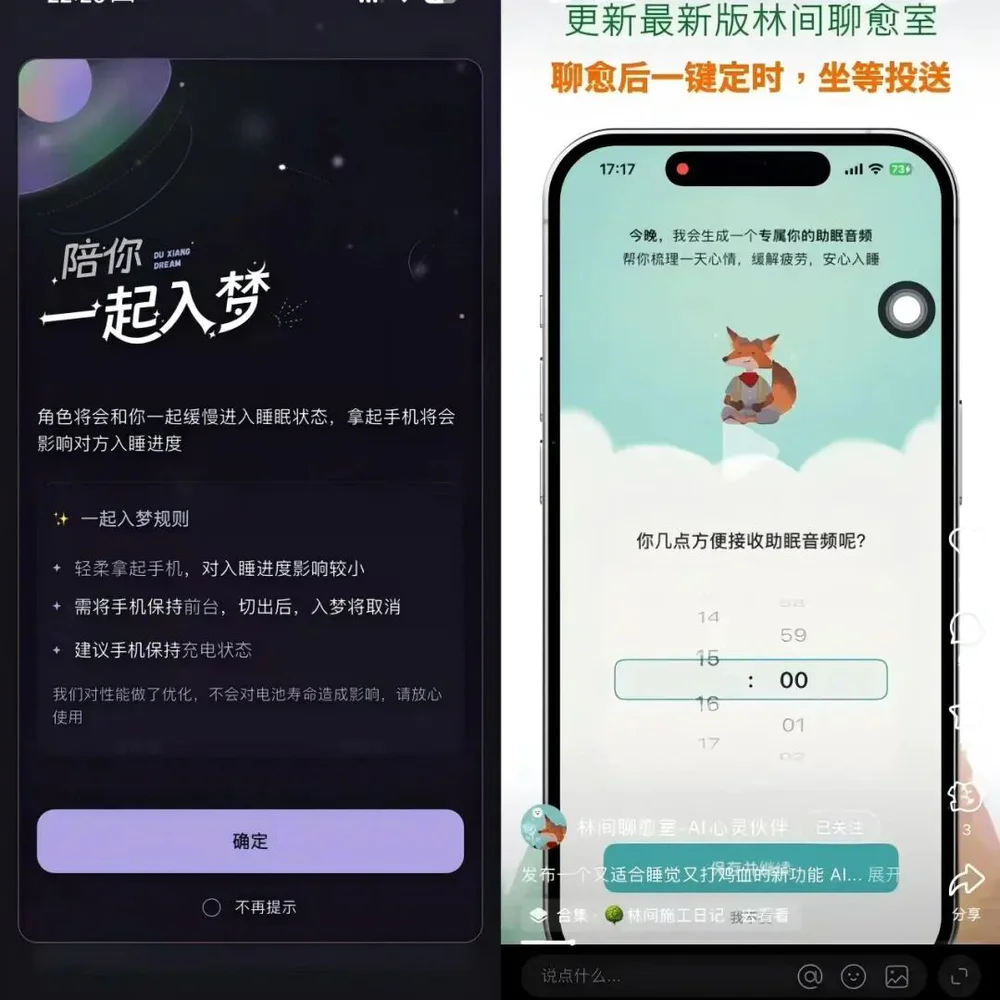

另一批玩家则放弃 “大而全”,聚焦特定细分需求。比如瞄准东亚女性 “梦女” 心理的 LoveyDovey,凭借二次元、KPOP 等 IP 角色库与阶梯式好感养成机制,精准吸引追星人群;主打心理疗愈的 “林间聊愈室”,用动物非拟人形象 + 游戏化情绪分析,帮助用户缓解焦虑。

“林间聊愈室” 创始人 Joshua 的理念颇具代表性:“我们不追逐 AI 技术噱头,而是围绕‘用户情绪需求’做产品。” 这种 “小而精” 的定位,让产品在细分市场中快速建立差异化优势。

新探索:交互创新求 “留存”

除了路径分化,玩家们还在尝试更前沿的交互方式,试图打破 “低频使用” 魔咒。

1. 软硬结合,链接物理世界

“独响” 推出的 “响梦环” 是典型案例:用户佩戴智能手环后,AI 角色能根据手环监测的睡眠、心率数据,发送个性化助眠音频或情绪安慰,让虚拟陪伴延伸到现实生活。

2. 多模态融合,提升沉浸感

星野早在 2024 年底就上线了 AI 角色动态视频、专属 BGM 功能;Character.ai 新增视频模型,支持角色实时生成面部表情与动作;智谱内测的 “动动动物圈”,更是将文字、音频、动画、互动游戏融为一体,让陪伴体验更立体。

3. 虚实融合,嵌入真实社交

产品 “Tolan” 尝试打通 AI 社交与真人社交:用户添加好友后,可访问对方创建的 “AI 星球”,查看好友的 AI 角色互动记录,让虚拟陪伴成为真实社交的 “润滑剂”。此外,“一起入梦”“早晚安助眠音频” 等小功能,也在通过 “仪式感” 增强用户粘性。

结语:活下去,比什么都重要

AI 社交赛道从不缺玩家:大厂想复刻 “AI 时代的微信”,创业老兵想抓住 Z 世代需求,但所有人都面临同一个难题 —— 如何理解并满足人类复杂的情感。

从狂热到冷静,从内卷到分化,如今的 AI 社交赛道,早已不是 “靠技术噱头就能圈钱” 的阶段。对存活者而言,当务之急不是讲述《Her》式的科幻故事,而是找到 “情感价值与商业盈利” 的平衡点,在洗牌中站稳脚跟。毕竟,只有先留在牌桌上,才有机会等到真正的 “AI 陪伴时代”。

文章来源: